「いつになったらアウトプットが出てくるんですか?!」

「来週の会議では何を決めるんですか?!」

半ばキレ気味に質問するユーザー企業の担当者。

「大丈夫です。いつもうまくやってますから…」と答えるものの、収束点は見えず、内心は焦りまくり。

──こんな場面、経験はありませんか?

多くの場合、この原因は単純です。

サービス提供の中身が可視化されていない、からです。

なぜ顧客は怒るのか?

SIerやコンサル、広告運用、研修設計など ── 無形かつカスタムメイドの商材では、成果物が形として見えるまで時間がかかります。

ゆえに、顧客からすると「今、何をやっているのか」が分かりにくい。これが不安と不満につながります。

多くの場合、顧客はこんな状況にあります。

1. 全体ステップを説明されていない

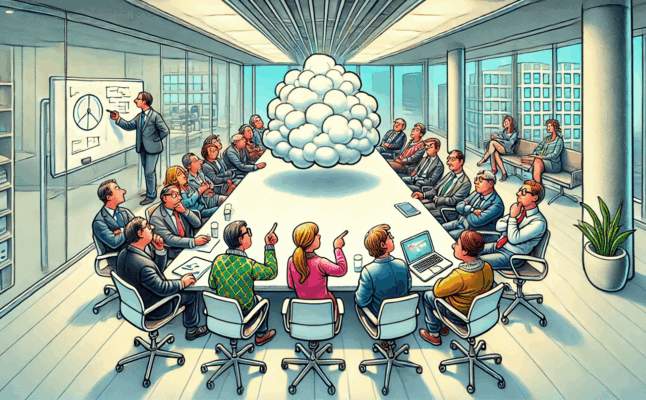

「全体像」が理解できておらず、雲の中を歩いているような気分になる。

2. 進捗が見えない

「今どこまで来ているのか」が分からないので、プロジェクトが停滞しているように感じる。

3. 次のアクションが不明確

次回の会議で何を決めるのか、誰が何を準備するのかが分からずフラストレーションが溜まる。

4. アウトプットのイメージが湧かない

形のないサービスは、最終成果物の姿が想像しにくく、完成までの期待値が揺らぎやすい。

5. 課題が解決に向かっているのか分からない

課題が表面化したのに、それが今どんな状況なのか、誰が対応しているか分からない。

6. 誰が何をしているのか見えない

「誰が、何をどれだけやってくれたのか」が分からないので、コストに見合う価値を感じられない。

結果として、顧客は不安を抱き、時に攻撃的になります。

そしてこの「可視化不足」は、顧客満足度の低下だけに留まらず、担当者の能力についてのクレームになり、契約の破棄、契約更新拒否にも直結します。

対処方法:サービスプロセスを可視化する

解決策は、サービス提供のPDCAを見える化することです。

1. サービスプロセス全体像の可視化

・依頼から納品までの流れを図や表にする。

・例えば「要件定義 → 設計 → 実装 → テスト → 納品」の各工程と期間、アウトプット例を明示。

・顧客と最初の打ち合わせ時に共有すれば、先行きが見えやすくなる。

2. 会議ごとのテーマ明確化

・会議の目的と決定事項を事前に提示。

・「今日の会議では仕様の優先度を決定します」と宣言しておくだけで、議論がブレなくなる。

3. アウトプットの可視化・例示

・中間成果物やモックアップ、デモ版などを提示。

・完成品の一部やサンプルを早めに見せることで、最終形のイメージを共有できる。

4. 担当者ごとの進捗の可視化

・ガントチャートやダッシュボードで、担当者ごとの進行状況を共有。

・遅延やボトルネックが可視化され、早期対応が可能になる。

5. 課題の可視化

・発生している課題とその影響度、対応状況を一覧化。

・「課題はあるが対応中」「○月○日までに解決予定」と明示するだけで、顧客の心理的安心感が高まる。

そして、こうした可視化を、毎回の会議や定期進捗報告などの形で行うことです。

では、なぜやらないのか?

では、こんな大切なことどうしてやらないのでしょうか? それともできない理由があるのでしょうか?

多くの場合、「「サービスプロセス」は無形商材における「商品」の一部」であるという認識の欠如が原因です。

これには、過去の経験や職務経歴が影響していることが多い気がします。

・社内業務中心の経歴: 顧客折衝や営業をほとんど経験せず、社内調整や管理がメインだった。

・エンジニア起点マネジメント: 技術や仕様には関心があるが、顧客体験や心理的安心感には意識が向かない。

・プロダクトアウト的発想:「 モノは作ってから売るもの」という認識。モノさえ良ければ問題ないという価値観。

・ぬるま湯的顧客関係: 長年の馴れ合いや「あうんの呼吸」で成り立ってきた取引。

サービスプロセスは「商品の一部」である

こうした課題は、規模拡大を始めた小規模のサービスビジネス企業では多発します。

優秀な創業メンバーだけでやっていた時期は、その人たちの技術力や人間力で何とかなっていたが、メンバーが増えると対応が難しくなるのです。

意外なことに、程度の差はあれど、大手でも同様の現象は起こります。

中途採用のメンバーや経験の少ないマネージャーが増えることで、「勝手流」が持ち込まれてしまうのです。

しかし、サービスプロセスは商品の一部です。

だとすれば、その品質を個人の裁量に任せてはいけません。

組織として統一し、管理・改善する仕組みが不可欠です。